Le sepsis, une menace encore peu reconnue en Suisse

Selon un récent rapport, la gravité du sepsis demeure largement sous-estimée dans le contexte médical et sanitaire en Suisse. Nora Lüthi, experte et auteure principale de l’étude, appelle à une prise de conscience accrue face à cette affection, qui, selon elle, pourrait être aussi fréquente que les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les infarctus.

Les données disponibles concernent uniquement les patients pris en charge en milieu hospitalier. Cependant, il est possible que tous les cas de sepsis ne soient pas systématiquement diagnostiqués ou recensés, ce qui pourrait faire figurer la véritable impact du phénomène à un niveau bien plus élevé. La charge de morbidité liée au sepsis en Suisse pourrait ainsi être sous-évaluée, souligne le rapport.

Une complication fatale pour une minorité de patients

Ce type de réaction extrême du corps, qui implique une réponse démesurée à une infection pouvant endommager gravement les organes vitaux, présente un taux de mortalité d’environ 20 % parmi les patients hospitalisés. Cela représente près de 4 000 décès chaque année dans le pays. Si tous les âges sont concernés, les populations les plus vulnérables restent les personnes âgées et les nourrissons, qui sont particulièrement exposés à ces complications sévères.

Une maladie peu connue mais potentiellement grave

Les témoignages illustrent la méconnaissance persistante entourant le sepsis. Il y a une douzaine d’années, Jeanne-Chantal de Flaugergue, alors employée au CHUV, pensait avoir contracté une pneumonie lors d’un séjour en Asie. Après une période d’antibiothérapie, elle a sombré dans le coma durant la nuit. Transportée à l’hôpital, elle a subi un traitement intensif pendant plusieurs semaines, passant par une phase critique avant de se réveiller, très affaiblie, après trois semaines.

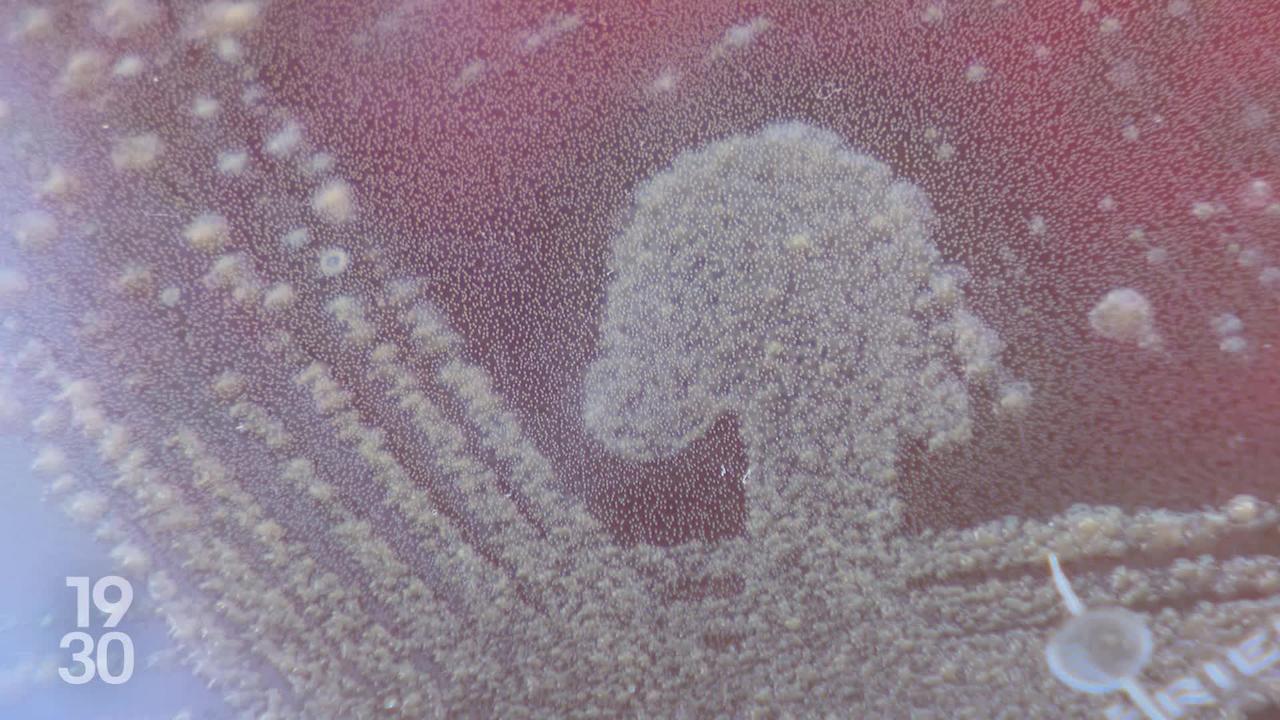

En réalité, cette situation correspondait à un sepsis, une réaction systémique incontrôlable du corps face à une infection, susceptible de provoquer un coma ou une défaillance organique. Le sepsis, encore peu compris, diffère d’un infarctus ou d’un AVC en ce qu’il s’agit d’une infection accompagnée d’une réponse immune dé-régulée, explique le Dr Sylvain Meylan, médecin au CHUV et coordinateur du Swiss Sepsis Program.

Les symptômes difficiles à reconnaître

La manifestation du sepsis peut se traduire par une hypotension, des troubles respiratoires, une altération de l’état de conscience ou d’autres dysfonctions organiques. La diversité de ses symptômes rend parfois son diagnostic complexe, ce qui souligne l’importance d’une vigilance particulière face à cette pathologie potentiellement fatale.

Une charge financière significative pour la santé publique

Le coût des prises en charge du sepsis pèse lourdement sur le système de santé suisse. Près de 40 % des patients diagnostiqués en milieu hospitalier sont transférés dans des unités de soins intensifs, où le coût moyen par cas s’élève à 50 000 francs. En considérant environ 20 000 hospitalisations annuelles, le total des dépenses atteint un milliard de francs.

Ce montant pourrait doubler si l’on intègre les coûts liés à la réadaptation, au suivi long terme et aux complications. Par ailleurs, il ne prend pas en compte les séquelles physiques et psychologiques pouvant survenir après une infection sévère. Selon le professeur Luregn Schlapbach, ces chiffres illustrent la nécessité d’accorder une attention urgente à la détection, au traitement et au suivi du sepsis.

Appel à une meilleure coordination nationale

Le spécialiste souligne également l’urgence d’établir une organisation cohérente de la recherche et de la prise en charge à l’échelle nationale, afin que les avancées scientifiques puissent bénéficier plus rapidement aux patients. La sensibilisation accrue et une meilleure prévention restent des axes clés pour améliorer la compréhension et la gestion de cette maladie souvent méconnue.